|

|||||||||

〈創業当時の世相〉 |

|||||||||

| 1936(昭和11)年 | 高度国防国家建設による急速な軍事化 | ||||||||

| インフレによる物価上昇はあったものの、景気は活況を呈し、軍需産業の設備投資は増大。軍事施設の新設・拡張も相次いで、建設業界も大いに繁栄した。 | |||||||||

| 1937(昭和12)年 |

日中戦争の開始 | ||||||||

| 日中戦争が開始され、以降8年間にわたる日本と中国の全面戦争となった。日中戦争の開始を機に、政府は国民を戦争体制に全面協力させるため、国民精神総動員運動を展開した。政府や軍の政策に対する言論・思想の統制を強化し、国民の私生活も統制した。 | |||||||||

| 1938(昭和13)年 |

「国家総動員法」の成立と「国民徴用令」の公布 | ||||||||

| 日中戦争下、当時の内閣は「国家総動員法」を成立させ、議会審議を経ることなく、資源の管理や労働力の徴用など、国民生活のあらゆる面を軍事目的で統制することが可能になった。39(昭和14)年7月には軍需工場などの重要産業に国民を強制的に従事させる「国民徴用令」が公布。国民の経済活動の自由は失われ、総動員体制が構築されていった。 ➣三沢基地の建設 1938(昭和13)年に旧日本海軍が建設開始、1942(昭和17)年に三沢海軍航空隊の飛行場として開設、 後に第524海軍航空隊(艦上爆撃・艦上攻撃航空隊)及び海軍練習航空隊が配備された。 ➣八戸飛行場の建設 1939(昭和14)年に旧日本陸軍が建設開始、1941(昭和16)年に日本陸軍飛行場として開港。 |

|||||||||

| 1941(昭和16)年 | 太平洋戦争の開始〈~1945(昭和20)年〉 | ||||||||

| 日本は中国や東南アジアへ侵攻し、アメリカ・イギリス、オランダなど反対し、日本と連合国の戦争が始まった。 | |||||||||

| 1949(昭和24)年 |

建設業法の制定 | ||||||||

| 建設業法が制定され、29種類の業種 が建設工事の完成を請け負う場合に適用される法律。 目的は、「公共の福祉の増進」のためであり、建設業に携わる人の資質向上や、建設業の健全な発展のために生まれた。 | |||||||||

〈創業者 佐藤武四郎の生い立ちと会社の創業当時〉 |

|||||||||

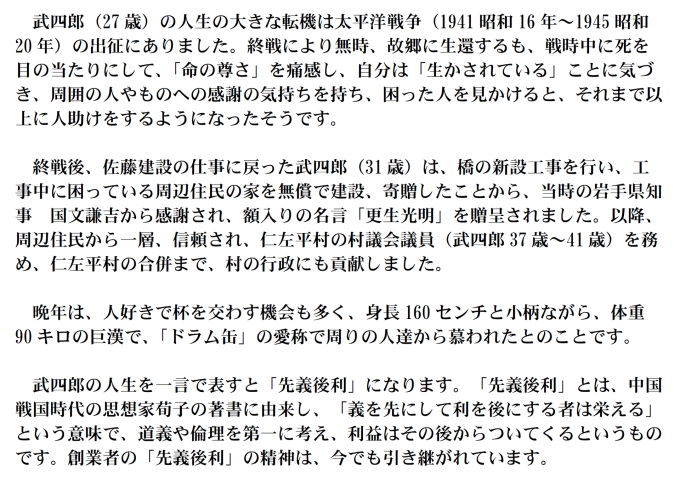

| 1914(大正3)年 | 8月1日、父 佐藤春松 母 トラの四男として生誕。 | ||||||||

| 1929(昭和4)年 | 3月尋常高等小学校を卒業(武四郎14歳)。 | ||||||||

| 1929(昭和4)~ 1935(昭和10)年 |

兄 春吉と共に樺太島(サハリン)で漁業に従事(武四郎15~21歳)。 | ||||||||

| 1936(昭和11)年 | 青森県八戸市の建設会社の現場に従事(武四郎22歳)。 | ||||||||

| 1936(昭和11)年 | 妻 ヒサと結婚(武四郎22歳)。 | ||||||||

| 1937(昭和12)年 | 9月21日、長男 義輝(創業2代目)の生誕(武四郎23歳)。 | ||||||||

| 1938(昭和13)年 |

佐藤建設工業の前身 佐藤建設代表に就任(武四郎24歳)。 | ||||||||

| 日中戦争のなか、青森県八戸市の建設会社の下請けとして、一戸町鳥越の砕石場での砕石等の製造し、トラックにて北福岡駅まで運搬。駅から汽車で輸送で三沢基地、八戸飛行場の建設工事に納入し、また工事管理にも行っていた。当時の砕石場には、一般作業員のみならず、「国家総動員法」の施行により、学徒動員、朝鮮人等、総勢300人が従事していた。 | |||||||||

| 1941(昭和16)~ 1945(昭和20)年 |

太平洋戦争に出征し、終戦により横須賀で除隊(武四郎27~31歳)。 | ||||||||

| 1949(昭和24)年 | 佐藤建設の建設業許可登録 | ||||||||

| 1950(昭和25)年 |

岩手県知事から名言額の贈呈(武四郎36歳) | ||||||||

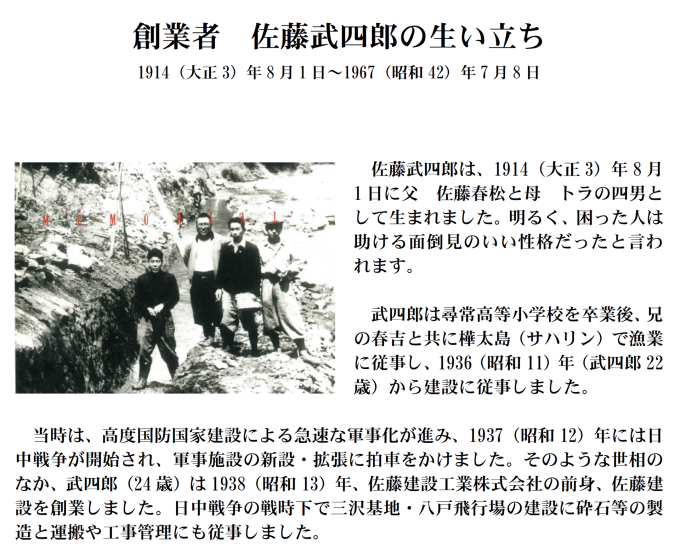

旧八ッ矢橋工事の際、周辺住民へ家を無償で建設、寄贈したことから、当時の岩手県知事 国分謙吉〈公選初代/二戸市出身/任期1947(昭和22)年~1955(昭和30)年〉から額入りの名言「更生光明」を贈呈される。

|

|||||||||

| 1951(昭和26)年 | 仁左平村村議会議員に就任(武四郎37歳)。 | ||||||||

| 1955(昭和30)年 | 仁左平村合併により村議を退任(武四郎41歳)。 | ||||||||

| 1967(昭和42)年 | 7月8日、逝去(武四郎 享年53歳) | ||||||||